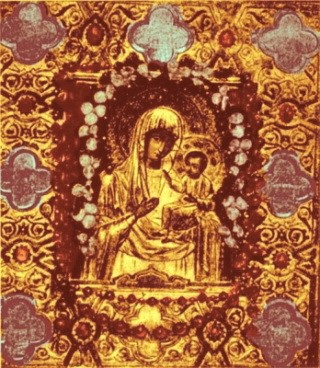

Главной святыней Гродненской епархии является издревле хранившаяся в Борисоглебском храме на Коложе в Гродно икона Матери Божией «Коложская». Единственный известный и сохранившийся на данный момент исторический список с оригинала иконы, возвращён в гродненский храм во имя святых мучеников Бориса и Глеба на Коложе в 2018 году.

Национальным достоянием и чудотворной реликвией этот образ считает даже Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь. Соответствующая информация зафиксирована в издании Республиканского унитарного предприятия «Белкартография» Государственного комитета по имуществу РБ «Святыни и чудотворные реликвии Беларуси».

До недавнего времени считалось, что историческое происхождение оригинала иконы – время и место – доподлинно неизвестны. В то же время сохранились исторические документы и свидетельства, позволяющие предполагать не только когда и где, но даже кем могла быть создана эта древняя святыня. Благодаря этим документам можно смело предположить, что временем появления является середина 20-х гг. XVI века. Именно на это время приходится пик расцвета обители на Коложе, в которой, благодаря ктиторству королевы Елены Иоанновны, князей Александра Гольшанского, Богуша Боговитиновича и других высокопоставленных покровителей, действовала с начала 1520-х гг. возглавляемая игуменом Коложского монастыря Ионой своя иконописная мастерская. Соответственно, в середине 20-х гг. XXI века иконе Матери Божией «Коложская» исполняется 500 лет.

Время создания. В хронологическом плане авторы некоторых публикаций об иконе зачастую неоправданно «омолаживают» ее возраст и относят происхождение к XVII веку или даже датируют 1738 годом. Делают это основываясь на единственном (как считают авторы подобных публикаций) источнике – инвентарной описи Коложского монастыря настоятеля И. Кульчинского. Хотя эта опись документально констатирует всего лишь тот факт, что икона находилась в большом алтаре храма в 1738 году, когда была составлена означенная опись.

В то же время существуют и другие архивные материалы, относящиеся к этой древней Гродненской святыне. Среди них и документы, сохранившиеся в фондах Национального исторического архива Беларуси (НИАБ). Благодаря этим источникам известно, например, что в середине XVII века во время т.н. «Потопа» в Речи Посполитой (польско-русско-шведской войны) и боевых действий на территории Гродненщины, икона Божией Матери «Коложская» была похищена из обители на Коложе и оказалась в руках представителей западно-христианского ордена Бернардинцев.

В конце 1661 года ее судьба обсуждалась на XIV Конгрегации латинского ордена базилиан в Жировичах, где 26 декабря того же года было решено просить о помощи в ее возвращении у главы Западной Церкви. Это решение было зафиксировано в документе на польском языке «Congregacia XIV Zyrowicka 1661 r.». Православной святыне из Гродно посвящено несколько строк в девятом разделе документа, воспроизводящем стенограмму соответствующей IX сессии собрания (в оригинале: «Sessija dziewiata. Dnia 26 Decembra»).

Таким образом, даже документы действовавших в то время на территории Гродненщины подчиненных Ватикану орденов позволяют однозначно утверждать: к середине XVII века главная икона храма и монастыря на Коложе уже была достаточно древней святыней, чтобы ее почитали именно как чудотворный и священный образ и православные, и западные христиане.

Место создания. В географическом плане наиболее вероятно, что Гродненский чудотворный образ был создан в иконописной мастерской, существовавшей при Коложской обители в первой половине XVI века. В пользу этого говорят следующие факты. Изданные до 1917 года и переиздающиеся после 1991 г. источники и издания о православных иконах справочно-энциклопедического характера относят Коложский образ по характеру живописи к иконографическому типу «Одигитрия».

Некоторые дореволюционные авторы высказывают предположение, что гродненский образ является неточным списком с Виленской иконы. Ее привезла в 1495 году в тогдашнюю столицу ВКЛ Вильно дочь великого князя московского Иоанна III Васильевича Елена Иоанновна. Как родительское благословение на вступление в брак с великим князем литовским Александром.

Взойдя на трон, Елена Иоанновна стала ключевой фигурой среди наиболее знатных и высокопоставленных ктиторов монастыря на Коложе, способствовавших возрождению и расцвету обители в первой половине XVI века. Благодаря ей, монахи храма получили от королевской четы в дар знаменитый сад, чуть позже названный «Садом королев на Коложанех» (соответствующий документ – «Привилей короля Александра на сад» от 30 марта 1500 года – сохранился до наших дней в Национальном историческом архиве Беларуси в Гродно). А представители высшей аристократии ВКЛ обеспечили своей поддержкой возрождение обители на Коложе в первой четверти XVI века. Одни из аристократов искали подобным образом расположение православной королевы – например, князь Михаил Глинский. Другие прониклись любовью к самому храму – например, князь Богуш Боговитинович. Этот человек был свояком Глинского через супругу, состоявшую в свите Елены Иоанновны. Благодаря этому он вошел сначала в ближний круг королевы, затем ее венценосного супруга и, наконец, его преемника на троне. Сигизмунд I Старый сделал Боговитиновича своим министром финансов и официальным покровителем Коложской обители.

Именно к этому периоду относится документально зафиксированный (документ XVI века также сохранился в гродненском НИАБ) факт наличия и функционирования в Коложском монастыре своей иконописной мастерской, просуществовавшей как минимум до 1546 года. Мастерская была создана около 1520 года и быстро завоевала признание в том числе как «школа живописи» для иконописцев. Одним из преподавателей был сам архимандрит Коложского монастыря «муж доблесны» Иона, чье игуменство приходится именно на 1520-1546 гг.

О признании авторитета иконописной мастерской на гродненской Коложе и ее мастеров, польские исследователи пишут следующее: «Здесь возникла одна из наиболее выдающихся художественных мастерских… Гродненская иконописная школа ценилась не только на Литве. Стефан Баторий среди различных «образов» для своих полевых алтарей имел несколько изображений Божией Матери с Младенцем из этой мастерской. И делалось так счастливо вплоть до времен войн Шведских». (Перевод с польского Н.Н.Малишевского).

О владении самим игуменом обители архимандритом Ионой соответствующими навыками, свидетельствует его обращение от 17 июня 1539 года относительно художника Афанасия Антоновича, обучавшегося у него в школе искусству рисования («выучил есми его малярству, как сам умеючи») и за это обязавшегося отслужить пять лет. Однако вместо этого Антонович ушел на службу к Юрию Федоровичу Хрептовичу (с 1549 г. – под именем Герман – православный архиепископ Полоцкий, Витебский и Мстиславский, ум. 1558). После чего игумен представил Гродненскому старосте и судье расписку иконописца, и дело было решено в пользу Коложской обители.

Таким образом, мы имеем документально подтвержденный факт, фиксирующий не только наиболее вероятное место создания иконы, но и, имена непосредственно причастных к ее созданию иконописцев, в лице, прежде всего, архимандрита Коложской обители Ионы. Вероятно, он (лично либо как руководитель местных иконописцев) и был создателем Гродненского образа.

О появлении иконы в храме на Коложе существует предание. Возможно, оно имеет отношение к истории возвращения иконы в храм (либо возникло на ее основании) после бурных событий «Потопа» в Речи Посполитой середины XVII в. Согласно ему, некогда живший в средневековом Гродно нищий, совершая подвиг юродства, обличал гордыню и высокомерие вельмож, помогал укреплять православную веру народа. За это он был и после смерти чтим жителями города и особенно прихожанами Коложской церкви. Наградой за подвиг юродства для этого человека стало откровение о времени его кончины. Богородица открыла ему день смерти и велела оставить хранимый им образ в Коложском храме.

В изложении гродненского историка и краеведа Е.Ф.Орловского это предание звучит так: «Говорят старые люди, что какой-то нищий всегда носил с собой, по обету, этот образ Пресвятой Богородицы. С приближением смерти, в видении ему было объявлено, чтобы он образ этот поместил в Коложской церкви, что и было им исполнено, и сам он изъявил желание быть погребенным возле этой церкви».

Подводя итоги, можно предложить нашим читателям следующие выводы о происхождении иконы Божией Матери «Коложская»: 1) источником вдохновения и прообразом при написании иконы стал образ "Одигитрии", получившей чуть позже наименование Виленской; 2) одним из известных, документально зафиксированных гродненских иконописцев 20-х гг. XVI века был игумен Коложской обители архимандрит Иона; 3) сам образ появился на свет в иконописной мастерской Борисоглебского монастыря на Коложе, пик расцвета которой приходится на 1525 год; 4) в середине 20-х гг. XXI века, то есть 2025 году, иконе Матери Божией «Коложская» исполняется 500 лет.

Национальным достоянием и чудотворной реликвией этот образ считает даже Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь. Соответствующая информация зафиксирована в издании Республиканского унитарного предприятия «Белкартография» Государственного комитета по имуществу РБ «Святыни и чудотворные реликвии Беларуси».

До недавнего времени считалось, что историческое происхождение оригинала иконы – время и место – доподлинно неизвестны. В то же время сохранились исторические документы и свидетельства, позволяющие предполагать не только когда и где, но даже кем могла быть создана эта древняя святыня. Благодаря этим документам можно смело предположить, что временем появления является середина 20-х гг. XVI века. Именно на это время приходится пик расцвета обители на Коложе, в которой, благодаря ктиторству королевы Елены Иоанновны, князей Александра Гольшанского, Богуша Боговитиновича и других высокопоставленных покровителей, действовала с начала 1520-х гг. возглавляемая игуменом Коложского монастыря Ионой своя иконописная мастерская. Соответственно, в середине 20-х гг. XXI века иконе Матери Божией «Коложская» исполняется 500 лет.

Время создания. В хронологическом плане авторы некоторых публикаций об иконе зачастую неоправданно «омолаживают» ее возраст и относят происхождение к XVII веку или даже датируют 1738 годом. Делают это основываясь на единственном (как считают авторы подобных публикаций) источнике – инвентарной описи Коложского монастыря настоятеля И. Кульчинского. Хотя эта опись документально констатирует всего лишь тот факт, что икона находилась в большом алтаре храма в 1738 году, когда была составлена означенная опись.

В то же время существуют и другие архивные материалы, относящиеся к этой древней Гродненской святыне. Среди них и документы, сохранившиеся в фондах Национального исторического архива Беларуси (НИАБ). Благодаря этим источникам известно, например, что в середине XVII века во время т.н. «Потопа» в Речи Посполитой (польско-русско-шведской войны) и боевых действий на территории Гродненщины, икона Божией Матери «Коложская» была похищена из обители на Коложе и оказалась в руках представителей западно-христианского ордена Бернардинцев.

В конце 1661 года ее судьба обсуждалась на XIV Конгрегации латинского ордена базилиан в Жировичах, где 26 декабря того же года было решено просить о помощи в ее возвращении у главы Западной Церкви. Это решение было зафиксировано в документе на польском языке «Congregacia XIV Zyrowicka 1661 r.». Православной святыне из Гродно посвящено несколько строк в девятом разделе документа, воспроизводящем стенограмму соответствующей IX сессии собрания (в оригинале: «Sessija dziewiata. Dnia 26 Decembra»).

Таким образом, даже документы действовавших в то время на территории Гродненщины подчиненных Ватикану орденов позволяют однозначно утверждать: к середине XVII века главная икона храма и монастыря на Коложе уже была достаточно древней святыней, чтобы ее почитали именно как чудотворный и священный образ и православные, и западные христиане.

Место создания. В географическом плане наиболее вероятно, что Гродненский чудотворный образ был создан в иконописной мастерской, существовавшей при Коложской обители в первой половине XVI века. В пользу этого говорят следующие факты. Изданные до 1917 года и переиздающиеся после 1991 г. источники и издания о православных иконах справочно-энциклопедического характера относят Коложский образ по характеру живописи к иконографическому типу «Одигитрия».

Некоторые дореволюционные авторы высказывают предположение, что гродненский образ является неточным списком с Виленской иконы. Ее привезла в 1495 году в тогдашнюю столицу ВКЛ Вильно дочь великого князя московского Иоанна III Васильевича Елена Иоанновна. Как родительское благословение на вступление в брак с великим князем литовским Александром.

Взойдя на трон, Елена Иоанновна стала ключевой фигурой среди наиболее знатных и высокопоставленных ктиторов монастыря на Коложе, способствовавших возрождению и расцвету обители в первой половине XVI века. Благодаря ей, монахи храма получили от королевской четы в дар знаменитый сад, чуть позже названный «Садом королев на Коложанех» (соответствующий документ – «Привилей короля Александра на сад» от 30 марта 1500 года – сохранился до наших дней в Национальном историческом архиве Беларуси в Гродно). А представители высшей аристократии ВКЛ обеспечили своей поддержкой возрождение обители на Коложе в первой четверти XVI века. Одни из аристократов искали подобным образом расположение православной королевы – например, князь Михаил Глинский. Другие прониклись любовью к самому храму – например, князь Богуш Боговитинович. Этот человек был свояком Глинского через супругу, состоявшую в свите Елены Иоанновны. Благодаря этому он вошел сначала в ближний круг королевы, затем ее венценосного супруга и, наконец, его преемника на троне. Сигизмунд I Старый сделал Боговитиновича своим министром финансов и официальным покровителем Коложской обители.

Именно к этому периоду относится документально зафиксированный (документ XVI века также сохранился в гродненском НИАБ) факт наличия и функционирования в Коложском монастыре своей иконописной мастерской, просуществовавшей как минимум до 1546 года. Мастерская была создана около 1520 года и быстро завоевала признание в том числе как «школа живописи» для иконописцев. Одним из преподавателей был сам архимандрит Коложского монастыря «муж доблесны» Иона, чье игуменство приходится именно на 1520-1546 гг.

О признании авторитета иконописной мастерской на гродненской Коложе и ее мастеров, польские исследователи пишут следующее: «Здесь возникла одна из наиболее выдающихся художественных мастерских… Гродненская иконописная школа ценилась не только на Литве. Стефан Баторий среди различных «образов» для своих полевых алтарей имел несколько изображений Божией Матери с Младенцем из этой мастерской. И делалось так счастливо вплоть до времен войн Шведских». (Перевод с польского Н.Н.Малишевского).

О владении самим игуменом обители архимандритом Ионой соответствующими навыками, свидетельствует его обращение от 17 июня 1539 года относительно художника Афанасия Антоновича, обучавшегося у него в школе искусству рисования («выучил есми его малярству, как сам умеючи») и за это обязавшегося отслужить пять лет. Однако вместо этого Антонович ушел на службу к Юрию Федоровичу Хрептовичу (с 1549 г. – под именем Герман – православный архиепископ Полоцкий, Витебский и Мстиславский, ум. 1558). После чего игумен представил Гродненскому старосте и судье расписку иконописца, и дело было решено в пользу Коложской обители.

Таким образом, мы имеем документально подтвержденный факт, фиксирующий не только наиболее вероятное место создания иконы, но и, имена непосредственно причастных к ее созданию иконописцев, в лице, прежде всего, архимандрита Коложской обители Ионы. Вероятно, он (лично либо как руководитель местных иконописцев) и был создателем Гродненского образа.

О появлении иконы в храме на Коложе существует предание. Возможно, оно имеет отношение к истории возвращения иконы в храм (либо возникло на ее основании) после бурных событий «Потопа» в Речи Посполитой середины XVII в. Согласно ему, некогда живший в средневековом Гродно нищий, совершая подвиг юродства, обличал гордыню и высокомерие вельмож, помогал укреплять православную веру народа. За это он был и после смерти чтим жителями города и особенно прихожанами Коложской церкви. Наградой за подвиг юродства для этого человека стало откровение о времени его кончины. Богородица открыла ему день смерти и велела оставить хранимый им образ в Коложском храме.

В изложении гродненского историка и краеведа Е.Ф.Орловского это предание звучит так: «Говорят старые люди, что какой-то нищий всегда носил с собой, по обету, этот образ Пресвятой Богородицы. С приближением смерти, в видении ему было объявлено, чтобы он образ этот поместил в Коложской церкви, что и было им исполнено, и сам он изъявил желание быть погребенным возле этой церкви».

Подводя итоги, можно предложить нашим читателям следующие выводы о происхождении иконы Божией Матери «Коложская»: 1) источником вдохновения и прообразом при написании иконы стал образ "Одигитрии", получившей чуть позже наименование Виленской; 2) одним из известных, документально зафиксированных гродненских иконописцев 20-х гг. XVI века был игумен Коложской обители архимандрит Иона; 3) сам образ появился на свет в иконописной мастерской Борисоглебского монастыря на Коложе, пик расцвета которой приходится на 1525 год; 4) в середине 20-х гг. XXI века, то есть 2025 году, иконе Матери Божией «Коложская» исполняется 500 лет.

Статья взята с сайта Гродненской Епархии

Ссылка на статью: https://orthos.org/eparkhiya/publikafii/o-500-letii-ikony-bozhiei-materi-kolozhskaya/

Ссылка на статью: https://orthos.org/eparkhiya/publikafii/o-500-letii-ikony-bozhiei-materi-kolozhskaya/